目次

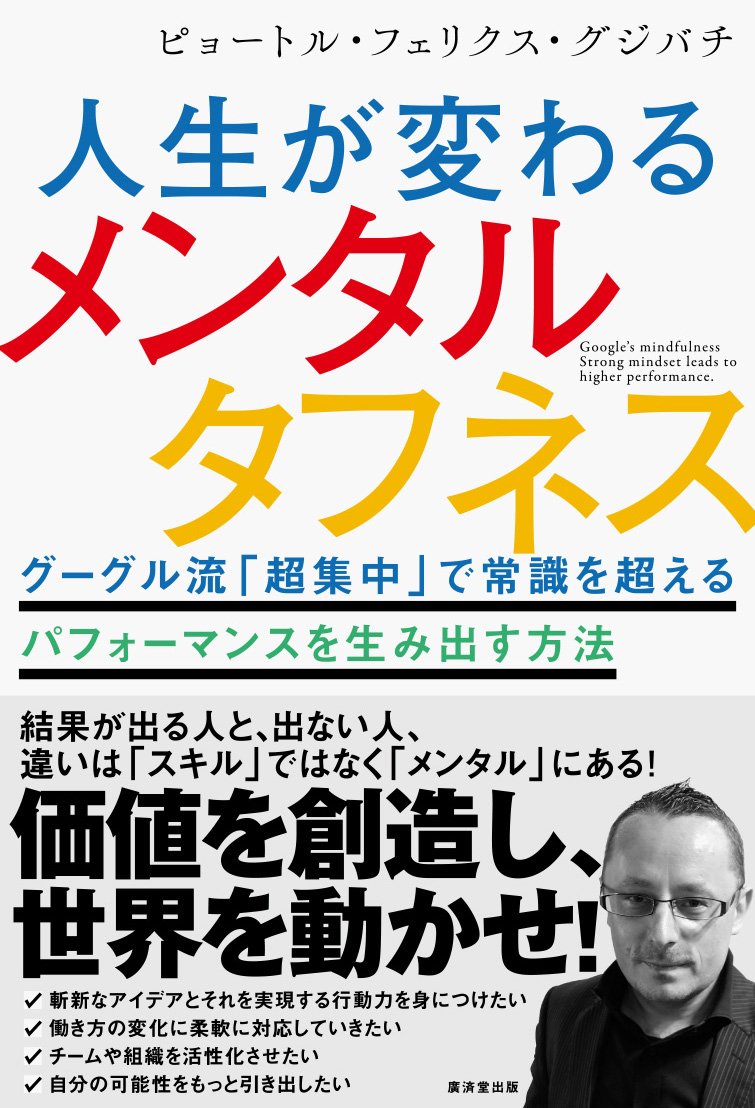

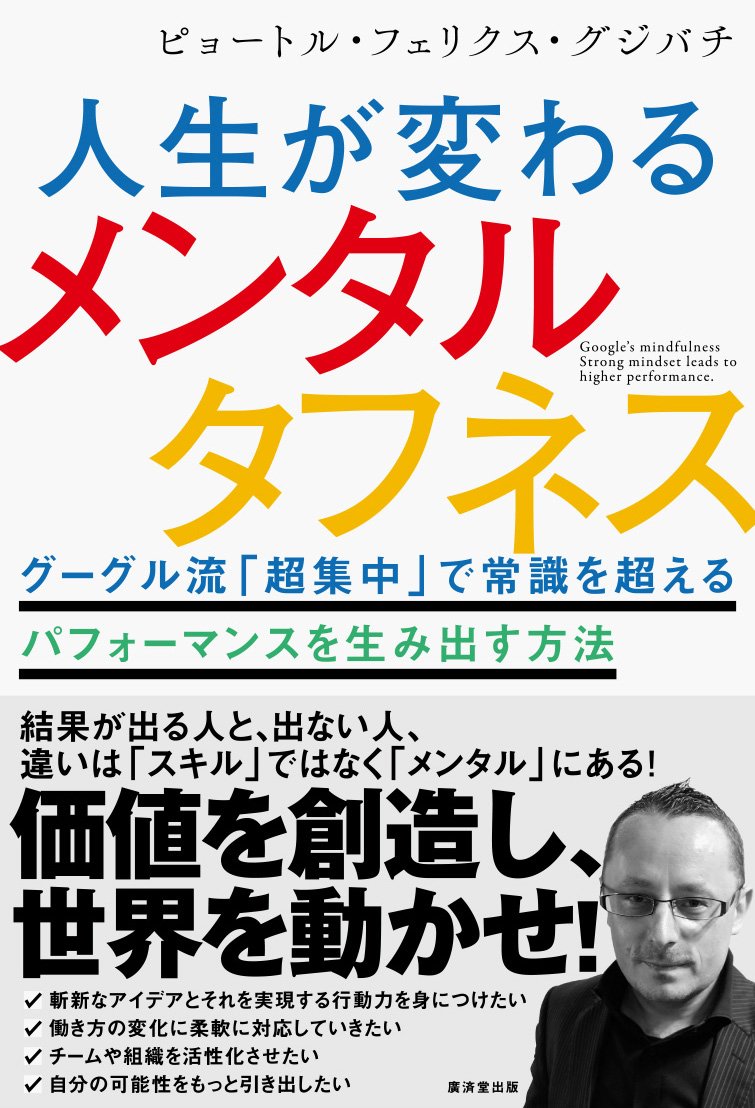

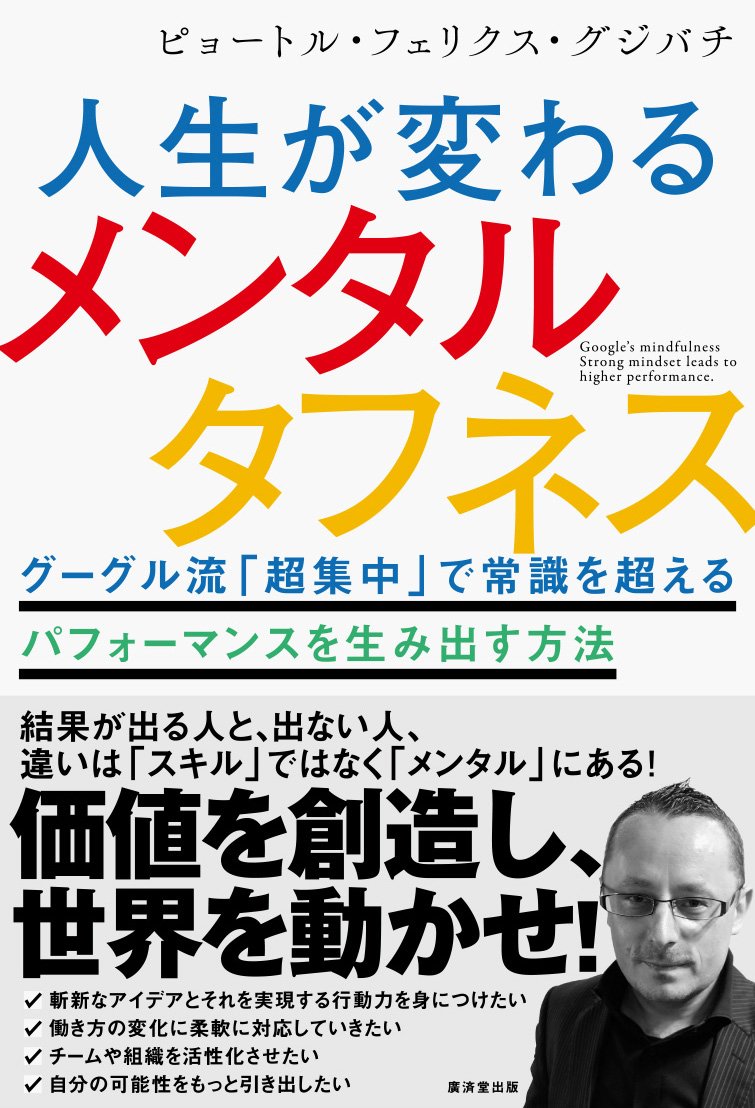

1 今日のパワーメンターと著書

今日は、オザビエル(私)が、

ポーランド出身、

株式会社グーグルで人材開発を担当した、人材育成、組織開発の専門家

ピョートル・フェリクス・グジバチさんの著書

『人生が変わるメンタルタフネス』から学んだ

最高のパフォーマンスを生み出す

「パワーフレーズ」をお届けします。

2 まず失敗する、失敗して前に進もう

スピード感を持って仕事を進める手法のひとつが、

「プロトタイプシンキング」です。

コンピュータのプログラミングにおいて、

多少のバグや間違いは無視して、

とりあえず大枠をつくってしまうことを

プロトタイプ(試作品)と言います。

コンピュータやITの世界では、

こうしたプロトタイプの状態でやりとりをすることが

常識とされています。

たとえば、プログラマーから

「ここはこういう機能になっていて」

などと口頭で説明されてもなかなかイメージすることはできません。

それよりも、大枠であっても、

出来上がったものを見ながら、話したほうが理解は早いものです。

早い段階からイメージを共有することで、

万が一認識の齟齬や意見の違いがあっても、

小さなやり直しですむので、仕事もスムーズになります。

グーグルでは「Fail fast fail forward(まず失敗する、失敗して前に進もう)」という言葉がよく使われます。

プロトタイプの状態でその都度、軌道修正を図っていけば、

大きく失敗することはありません。

これまでの仕事をムダにすることなく、

最短距離でゴールを目指すことができるわけです。

3 失敗から得た成果が大きければ、その失敗には大きな価値がある

このプロトタイプシンキングは、プログラムの世界に限らず、

一般的な仕事でも活用できます。

日本のビジネスパーソンに多いのが、プロトタイプとは逆に、

完璧な状態に仕上げがたることです。

どう評価されるのかを気にしすぎて何度もプラッシュアップを繰り返し、

前に進めないケースが多いのです。

しかし、時間をかけること=仕事のクオリティが高いとは言えません。

むしろプロトタイプの状態で、コミュニケーションを図りながら、

より完成度が高いものへと仕上げていく。

細かいところはあとから詰めて考えるほうが、

結果的にスピード感も増し、

クオリティを高めることにもつながるのです。

グーグルにとても優秀なエンジニアがいるのですが、

彼がリードしていたプロジェクトは大失敗しました。

その後、どうなったか?

なんと彼は昇進したのです。

その大失敗によって、

これまでわからなかったさまざまな問題が浮き彫りとなって、

新しいプロジェクトに活かせたからです。

たとえ失敗しても、失敗から得た成果が大きければ、

むしろその失敗には大きな価値があるということです。

先述したスリーエムの例も、

本来失敗作である「はがれやすい接着剤」を開発した研究者は、

それを隠すことなく社内に発表しました。

その結果、別の研究者のアイデアと結びつき、

ポストイットが生まれたのです。

企業文化と言ってしまえばそれまでですが、

少なくとも心理的安全性が、確保された職場であれば、

チャレンジと失敗は、大きな価値を生むことができるのです。

4 オザビエルの願い

今日の学びは、

- Fail fast fail forward(まず失敗する、失敗して前に進もう)。

- プロトタイプ(試作品)の状態で、その都度軌道修正を図っていけば、大きく失敗することは少ない。

- たとえ失敗しても、失敗から得た成果が大きければ、むしろその失敗には大きな価値がある。

完璧な状態に仕上がらなくても、

プロトタイプ(試作品)の状態で、コミュニケーションを図りながら、

より完成度が高いものへと仕上げていく方法も考えてみましょう。

失敗は成功のもと!

出典 『人生が変わるメンタルタフネス』 ピョートル・フェリクス・グジバチ 発行所 株式会社廣済堂出版 画像はヤフー検索から